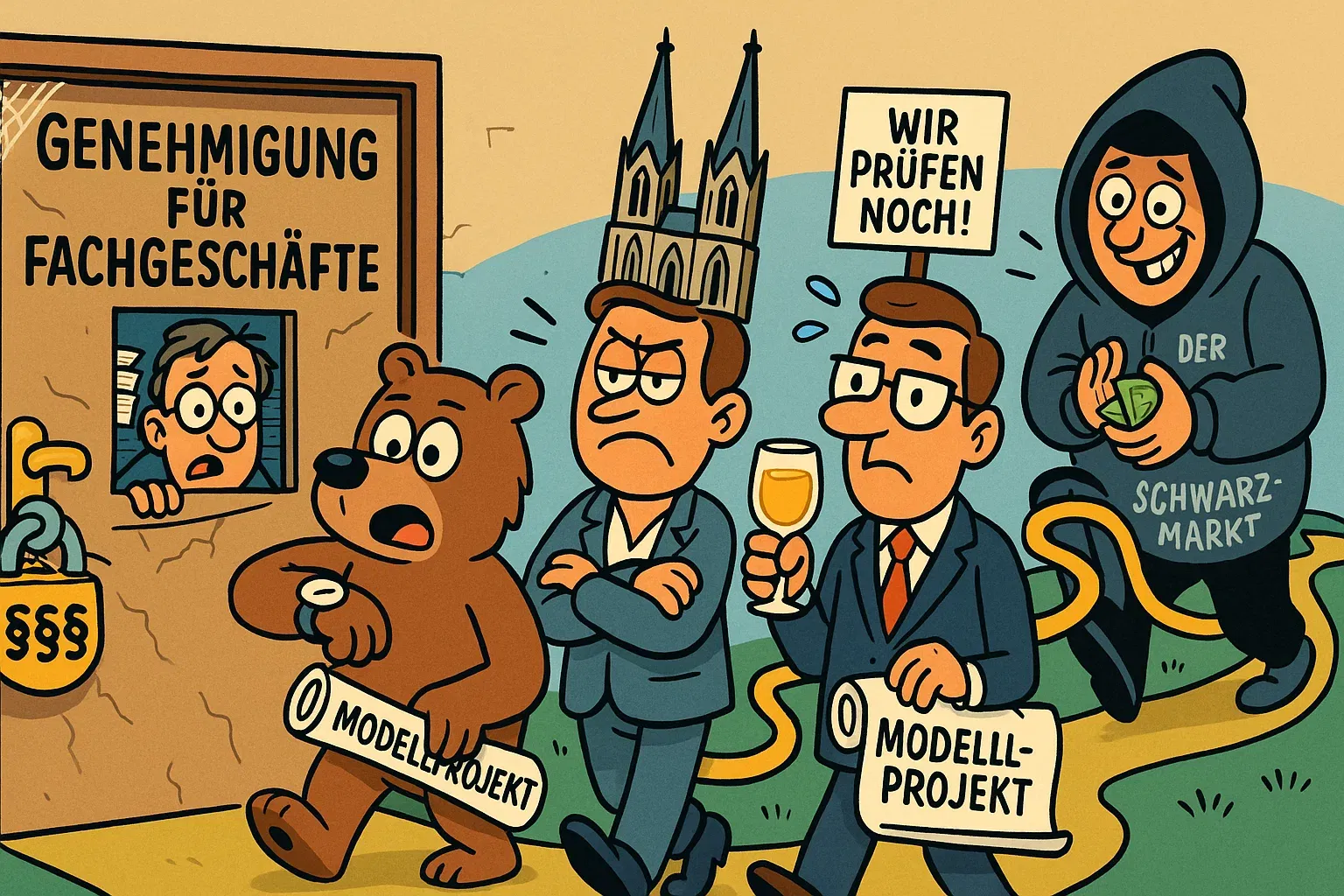

Modellprojekte im Wartesaal: Warum Deutschlands Cannabis-Fachgeschäfte festsitzen

Zu kompliziert? 💡 Hier geht es zum Artikel in einfacher Sprache.

Stillstand 2025: Nach dem Start der Cannabis Social Clubs sollte die zweite Stufe der Legalisierung folgen: Wissenschaftlich begleitete Modellprojekte mit lizenzierten Fachgeschäften in deutschen Städten. Doch während Kommunen wie Frankfurt, Köln und Münster längst fertige Konzepte in der Schublade haben, herrscht Stillstand. Der Grund: Eine entscheidende Rechtsverordnung der Bundesregierung lässt auf sich warten und blockiert jeglichen Fortschritt – zur Freude des Schwarzmarktes. (LTO)

Das Wichtigste in Kürze

- Säule 2 blockiert: Die geplante Einführung von kommerziellen Cannabis-Fachgeschäften im Rahmen von Modellprojekten ist auf unbestimmte Zeit verschoben. (Ärzteblatt)

- Fehlende Rechtsverordnung: Ohne eine spezielle Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums können die Länder keine Erlaubnisse für die Projekte erteilen. Auf diese wird seit Monaten gewartet. (Deutscher Hanfverband)

- Städte sind startklar: Zahlreiche Kommunen haben bereits Interesse bekundet und Konzepte entwickelt, um an den auf fünf Jahre angelegten Projekten teilzunehmen. Sie stecken nun in der Warteschleife.

- EU-Recht als Bremse: Die Verzögerung wird mit der komplexen juristischen Abstimmung mit dem EU-Recht begründet, da ein kommerzieller Verkauf im Widerspruch zu EU-Rahmenbeschlüssen stehen könnte. (BMG)

Die große Hängepartie: Was genau ist das Problem?

Das im April 2024 in Kraft getretene Cannabisgesetz (CanG) ist in zwei Stufen, sogenannten "Säulen", aufgeteilt. Säule 1 (Anbau in Clubs, privater Eigenanbau) ist bereits umgesetzt. Säule 2 soll den nächsten Schritt gehen: In ausgewählten Kreisen und Städten dürfen Unternehmen Cannabis anbauen, verteilen und in staatlich kontrollierten Fachgeschäften an Erwachsene verkaufen. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet, um die Auswirkungen auf Jugend- und Gesundheitsschutz zu erforschen. (BMG)

Der Haken: Das CanG selbst enthält nur die grobe Erlaubnis. Alle Details – von den Lizenzanforderungen über die Beschaffenheit der Shops bis hin zu den Kriterien für die wissenschaftliche Begleitung – müssen in einer separaten Rechtsverordnung festgelegt werden. Und genau diese lässt das von Karl Lauterbach geführte Bundesgesundheitsministerium seit über einem Jahr auf sich warten. Ohne diese Verordnung sind den Landesbehörden die Hände gebunden; sie können keine Anträge annehmen oder bearbeiten.

Wer bremst und warum?

Die Hauptursache für die Verzögerung ist die juristische Komplexität. Ein kommerzieller, wenn auch wissenschaftlich begleiteter, Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken steht im Konflikt mit internationalen und europäischen Abkommen (u.a. dem EU-Rahmenbeschluss 2004/757/JI). Die Bundesregierung muss die Rechtsverordnung so gestalten, dass sie einer möglichen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof standhält. Diese juristische Vorsicht führt zu einer politischen und administrativen Blockade. (LTO)

Die Folgen: Frust bei Kommunen, Profite für den Schwarzmarkt

Die Leidtragenden dieser Verzögerung sind vielfältig:

- Kommunen & Städte: Sie haben Ressourcen in die Entwicklung von Konzepten investiert und wollen die Chance nutzen, den lokalen Drogenmarkt zu regulieren und Steuereinnahmen zu generieren. Ihr Engagement wird ausgebremst.

- Unternehmen & Investoren: Potenzielle Betreiber von Fachgeschäften und Produzenten stehen in den Startlöchern. Die fehlende Planungssicherheit lähmt Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

- Konsumenten: Erwachsene, die eine legale, qualitätskontrollierte Alternative zum Schwarzmarkt oder zum aufwendigen Eigenanbau suchen, müssen weiter warten.

- Der Schwarzmarkt: Jeder Monat Verzögerung ist ein guter Monat für den illegalen Handel, der ohne Qualitätskontrollen, Jugendschutz oder Steuerabgaben floriert – genau das, was die Legalisierung eigentlich bekämpfen sollte.

Ausblick: Wann kommt die Verordnung?

Offizielle Zeitpläne gibt es nicht mehr. Während anfangs von einer Veröffentlichung "bald nach Inkrafttreten des Gesetzes" die Rede war, herrscht nun Schweigen im Gesundheitsministerium. Brancheninsider und Rechtsexperten rechnen nicht vor Mitte 2026 mit einem Start der ersten Modellprojekte. Die politische Priorität scheint nach der Umsetzung von Säule 1 deutlich gesunken zu sein.

Fazit

Die zweite Säule der deutschen Cannabis-Legalisierung steckt in der bürokratischen Warteschleife fest. Während die Politik mit komplexen EU-rechtlichen Fragen ringt, wächst der Frust bei allen, die auf den nächsten Schritt gehofft hatten. Die ambitionierten Pläne für eine umfassende Marktregulierung durch Fachgeschäfte verkommen zur Hängepartie, und der größte Gewinner ist der illegale Markt. Ohne baldigen politischen Druck droht Säule 2 ein Papiertiger zu bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung. Stand: 12.09.2025, 13:10.